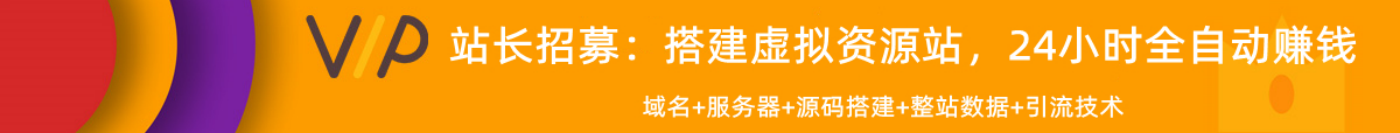

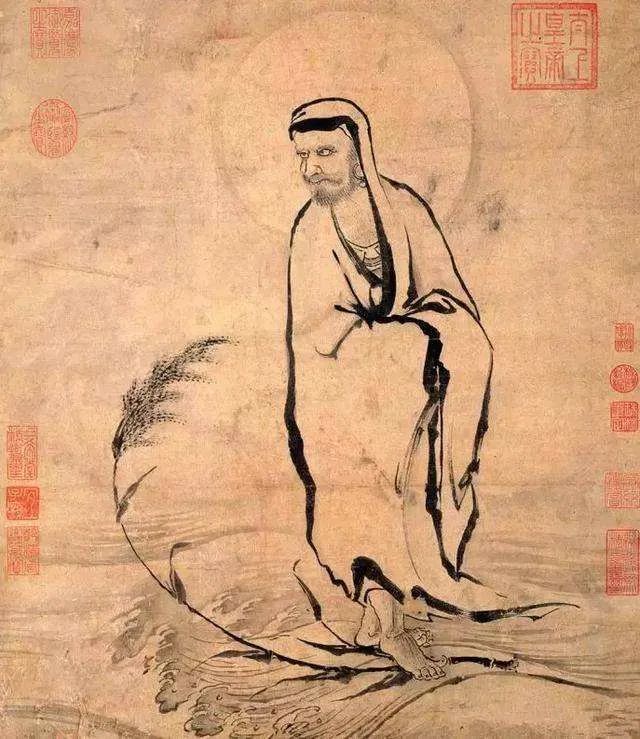

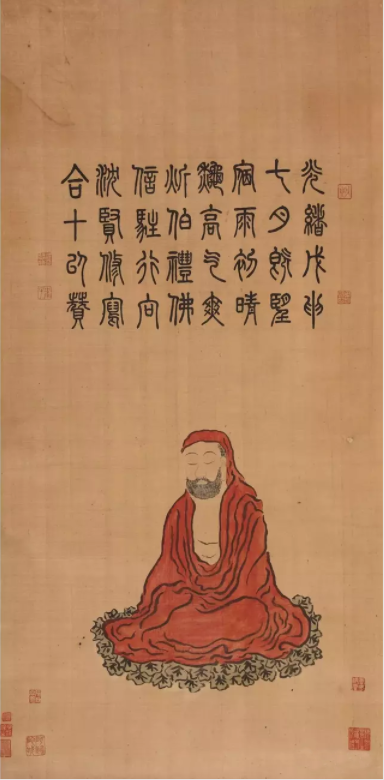

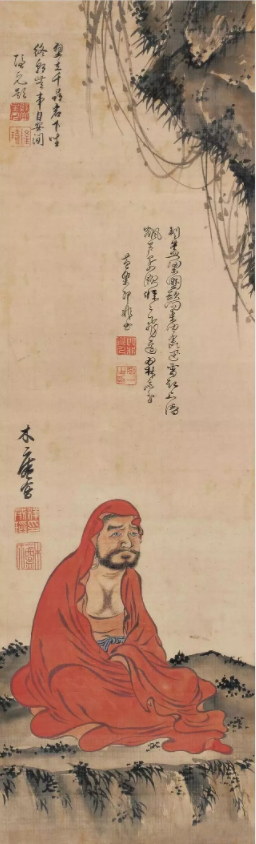

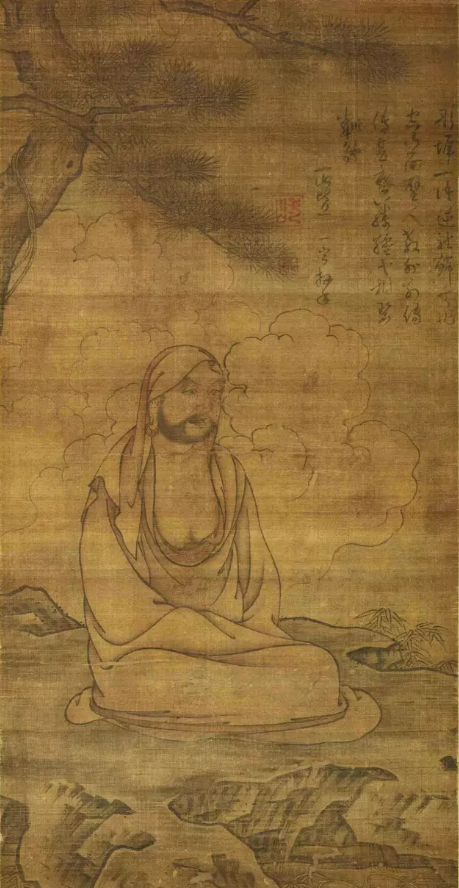

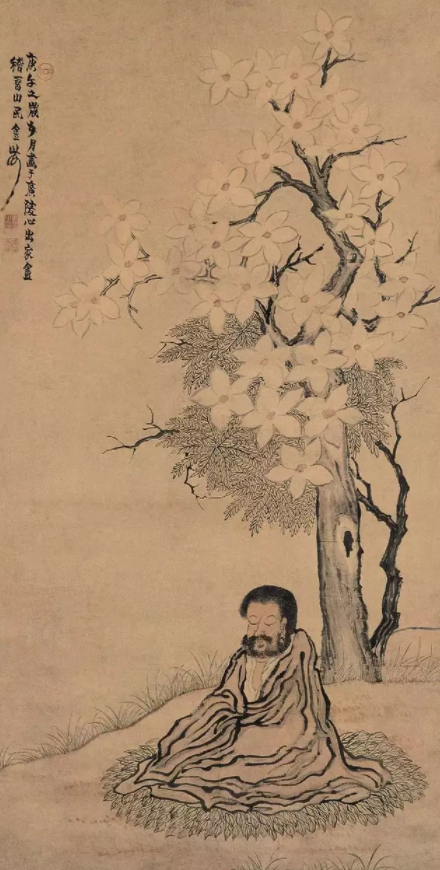

电影《达摩祖师传》欣赏:

达摩祖师简介

「达摩祖师」因传授武功和「二入四行」的禅法,对中国的佛教有很大的影响。他是南印度国的三王子,父王将王位传给他而不是两位哥哥,但当父王病危时,大哥却派人暗杀,已抢夺王位。後经般若多罗法师的指点,到震旦弘扬佛法,并将锻炼身体及筋骨修练之法流传。将衣钵传给慧可为「禅宗二祖」,及四卷楞伽经佛祖最高法要,之後携一只草鞋西行,後代将棺木打开真的只剩一脚草鞋,此时达摩祖师已达一百五十岁高龄。

达摩传法偈

吾本来兹土,传法救迷情。

一花开五叶,结果自然成。

达摩在中国始传禅宗,“直指人心,见性成佛,不立文字,教外别传”。

佛陀拈花微笑,迦叶会意,是禅宗的开始。不立文字的意思是禅是脱离文字的,语言和文字概念只是描述万事万物的代号而已。这也是为什么慧能大字不认识一个,但是却通晓佛经的原因,只要明心见性,了解自己的心性,就可以成佛。

经二祖慧可,三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能等大力弘扬,终于一花五叶,盛开秘苑,成为中国佛教最大宗门,后人便尊达摩为中国禅宗初祖,尊少林寺为中国禅宗祖庭。

达摩祖师 “二入四行禅法“——介绍

夫入道多途,要而言之,不出二种:一是理入,二是行入。

理入者:谓藉教悟宗,深信含生同一真性,但为客尘妄想所覆,不能显了。若也舍妄归真,凝住壁观,无自无他,凡圣等一,坚住不移,更不随文教,此即与理冥符。无有分别,寂然无为,名之理入。

行入谓四行,其余诸行悉入此中。何等四耶?一报冤行,二随缘行,三无所求行,四称法行。

云何报冤行?谓修道行人,若受苦时,当自念言:“我往昔无数劫中,弃本从末,流浪诸有,多起冤憎,违害无限,今虽无犯,是我宿殃,恶业果熟,非天非人所能见与,甘心甘受,都无冤诉。”经云:“逢苦不忧。”何以故?识达故。此心生时,与理相应,体冤进道,故说言报冤行。

二随缘行者:众生无我,并缘业所转,苦乐齐受,皆从缘生。若得胜报荣誉等事,是我过去宿因所感,今方得之,缘尽还无,何喜之有?得失从缘,心无增减,喜风不动,冥顺于道,是故说言随缘行。

三无所求行者:世人长迷,处处贪着,名之为求。智者悟真,理将俗反,安心无为,形随运转,万有斯空,无所愿乐。功德黑暗常相随逐,三界久居,犹如火宅,有身皆苦,谁得而安?了达此处,故舍诸有,止想无求。经云:“有求皆苦,无求即乐”,判知无求真为道行,故言无所求行。

四称法行者:性净之理,目之为法。此理众相斯空,无染无着,无此无彼。经曰:“法无众生,离众生垢故;法无有我,离我垢故”。智者若能信解此理,应当称法而行。法体无悭,身命财行檀舍施,心无吝惜,脱解三空,不倚不着,但为去垢,称化众生而不取相。此为自行,复能利他,亦能庄严菩提之道。檀施既尔,余五亦然。为除妄想,修行六度,而无所行,是为称法行。

《达摩二入四行观》虽是短短的几百字,但,却把什么法都统统包括进去了,能将它落实到日常生活当中,打坐是佛法,走路也是佛法,行住坐卧统统都是佛法,那么,我们这一生就能得解脱。因此,《达摩二入四行观》可说是道理中的道理、扼要中的扼要,是心法当中最最简要的道理。我们要时时刻刻地用其中的道理来反照自心,融会贯通了,事与理就相应了。

理入

理入,即通过皈依和修学佛的教法而体悟觉悟的宗旨,深信自性本心(真性、佛性),本来与佛、菩萨无别,只是由于被情欲烦恼(相对于本心,被称为客尘)污染,才使它不能显现;如果能够凝心坐禅壁观,在内心断除一切情欲烦恼和自他、凡圣等差别观念,不再执着于文字,便使自己的认识与真如佛性之理相契合,达到寂然无为的解脱境地。

所谓“壁观”,不仅仅指“面壁而坐”,“端坐面墙”,即坐禅时面对墙壁,由于墙壁静止并色彩单调,容易使人入定;而是指心与外界完全隔绝,关闭外六根,凝心入定,达到连自己呼吸也感觉不到的地步,心如墙壁那样寂然不动,由此可达到觉悟。“达摩以壁观教人安心,外止诸缘,内心无喘,心如墙壁,可以入道”。这是坐禅之法。所谓“喘”,指气出入不尽为喘。

“与理冥符”,使自己体悟的内容与真如实相(理)相融无间,也就是达到觉悟。

行入

行入指四行,即“报冤随缘无所求,缘起性空称法行”。

一、报冤行:在遭遇任何苦恼之时都认识到,一切今世的痛苦遭遇都是自己前生的恶业所造成的,因此不应当怨天尤人,而应“甘心忍受,都无怨诉”。有了这种认识,便“与理相应,体怨进道”。通达、明了了这个道理,自能生觉照之心,心不再随境转,没有苦恼、没有取舍,当下这个心就与理(理就是真心)相应,得到解脱。也就是说,能体悟到面对不如意的境界,心当中无苦无忧,就能与道相近,能进入菩提大道、能进入真性了。逢苦不忧,遇乐不喜。当下的这念心,就是解脱,就是净土。

二、随缘行:一切都是因缘所生,众生也是“缘业所转”, 众生是众缘和合所生,所以是没有自性的、是空性的。虽然有形象,却没有一个实实在在的“我”存在。进一步的说,身体是四大假合,是众缘所生;心有生住异灭四相,念念不停的生生灭灭着,心也是无我。所以说,一切众生本来空,本来虚妄,是业感所现。

缘有逆缘与顺缘两种,这两种缘我们都必须随顺。如何随顺逆缘?“报冤行”是最好的处理方式。如何随顺顺缘?生活中的苦乐是由内外缘分决定的,如若碰到荣誉顺心之事,应想到“是我过去宿因所感”,缘分一尽便化为无,何喜之有?“得失从缘,心无增减,喜风不动,冥顺于道”。冥然顺随于菩提道、解脱道、无上道,也就是冥顺于真性、清净法身。

三、无所求行:世人皆有贪求之心,智者体悟真理,“安心无为,形随运转,万有斯空,无所愿乐”,想到久居三界,有身有求皆苦。达到此种认识,便会息灭贪求之心,“真为道行”。

世间人求名、求利、求富贵、求长生不老、求…,修行人初开始也有“求悟、求道”的心,这种有求的心,始终长在“迷”里。有智慧的人,了达真理、真空实相的道理,知道世间人的观念与认识都是需求,与道是不相应的,所以不随世间人去做,却反其道而行。人人都有佛性,有什么好求的呢?一切法从心生,去求什么法呢?当下这一念心清净,时时刻刻检讨反省,这就是僧了,还去做什么僧呢?众生都是五蕴和合、四大假合的,众生是空、欲界是空、色界是空、无色界是空、佛也空、魔也空、天堂地狱都是空,只有当下这一念心──如如不动、了了常知、寂照一如,你还求什么呢?

四、称法行:“法”即为“性净之理”,“此理众相斯空,无染无著,无此无彼”。经曰:“法无众生,离众生垢故;法无有我,离我垢故”。如果能认识此理,就应当按照大乘佛法生活和修行、教化众生。具体来说就是修行六度:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若(智慧)。所谓般若,重要是对空义和中道的体认,虽修六度,但又要做到无心,不执着行相——“不取相”,“无所行”。

我们的本心本性是空、净、明,净就是清净,心里面没有贪嗔疑邪见才叫清净。这一念心是空相,就是净和明。“此理众相斯空,无染无着,无此无彼。”所有的一切名相、形相,统统都化为空有,就是实相、空性,也就是佛心。经曰:法无众生,离众生垢故。众生本来就是空性,那里有个众生?如果执著有个众生,我们这一念心就被“众生”染污,也有了尘垢。同样“法无有我,离我垢故。”有智慧的人若对这个道理了解了,而且又深具信心,那就应该在日常生活当中,在行住坐卧中,称量比照这一个性净之理,去观照、起观行的用功。用这种方法来检讨、反省、观照我们这一念心,观照我们的身口意,一直达到性净这个境界现前。“法体无悭,身命财行檀舍施。”檀舍就是布施波罗蜜。三空就是“三轮体空”。

随喜转发 利益他人

圆觉学堂往期内容推荐

加入IP合伙人(站长加盟) | 全面包装你的品牌,搭建一个全自动交付的网赚资源独立站 | 晴天实测8个月运营已稳定月入3W+

限时特惠:本站每日持续更新海量内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费无限制下载点击查看会员权益

站长微信: qtw123cn