近日,针对《关于在全国中小学进行繁体字识读教育的提案》,教育部在官网公开相关答复。在这份答复中,教育部对哪些问题进行了回复?简体字究竟会不会影响传统文化的传承呢?咱们一起来看看:

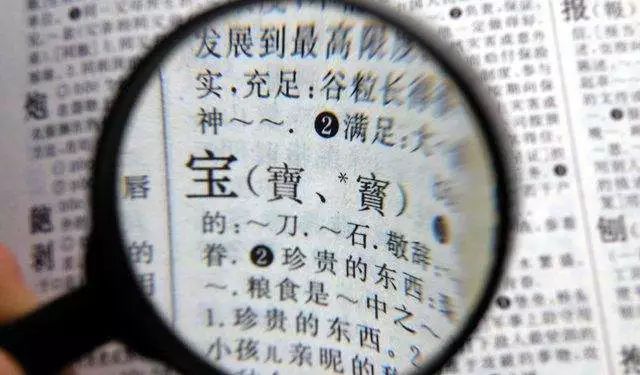

一、关于简化汉字“因简害义”“有损汉字的艺术美和规律性,不利于文化传承”问题

文字是记录语言的工具,作为工具,应当便于使用。自古以来,汉字由繁趋简的发展演变趋势十分显著。简化字伴随着汉字的产生而发展,已有三千多年的历史。早在甲骨文和金文中,汉字就有了简体形式;南北朝以来楷书、草书、行书中也不断有简体字产生。现行简化字即是遵循约定俗成的原则,通过搜集、整理、筛选千百年来在民间通行的简体字,在广泛征求意见基础上确定简化字体并经过一段时间的试行后确定的,具有历史继承性、体系性和深厚的群众基础。从汉字形体构成的规律看,形声构字是主要的构字方法,如果仅从会意字方向去理解汉字,就背离了汉字构形事实。

此外,文字并不完全等同于文化,文字是记录、传递文化信息的工具,中华文化的大量信息是通过汉字记录下来的。要读懂这些信息首先要能读懂汉字记录的各个历史时期的汉语书面语,但经过长期的历史发展,汉语发生了很大变化,人们现在通过文字资料了解古代文化信息的困难主要在于记录这些信息的语言从古至今发生了很大变化,认识繁体字的人不经过专门的古汉语、古代文化知识等的学习、培训,也一样读不懂古典诗文,不能了解中华传统文化、知晓中国文化的由来。同样,现在古典诗文都已经有简化字版,如果不经过专门训练,也一样读不懂。

另据国家11个部委(局)组织的“中国语言文字使用情况调查”对全国阅读繁体字书报困难程度调查的数据显示,阅读繁体字书报“基本没有困难”和“有些困难但凭猜测能读懂大概意思”的比例占58.69%;“困难很多”的比例占41.31%,多集中在西部省份。这表明,多数人基本能够认读繁体字。

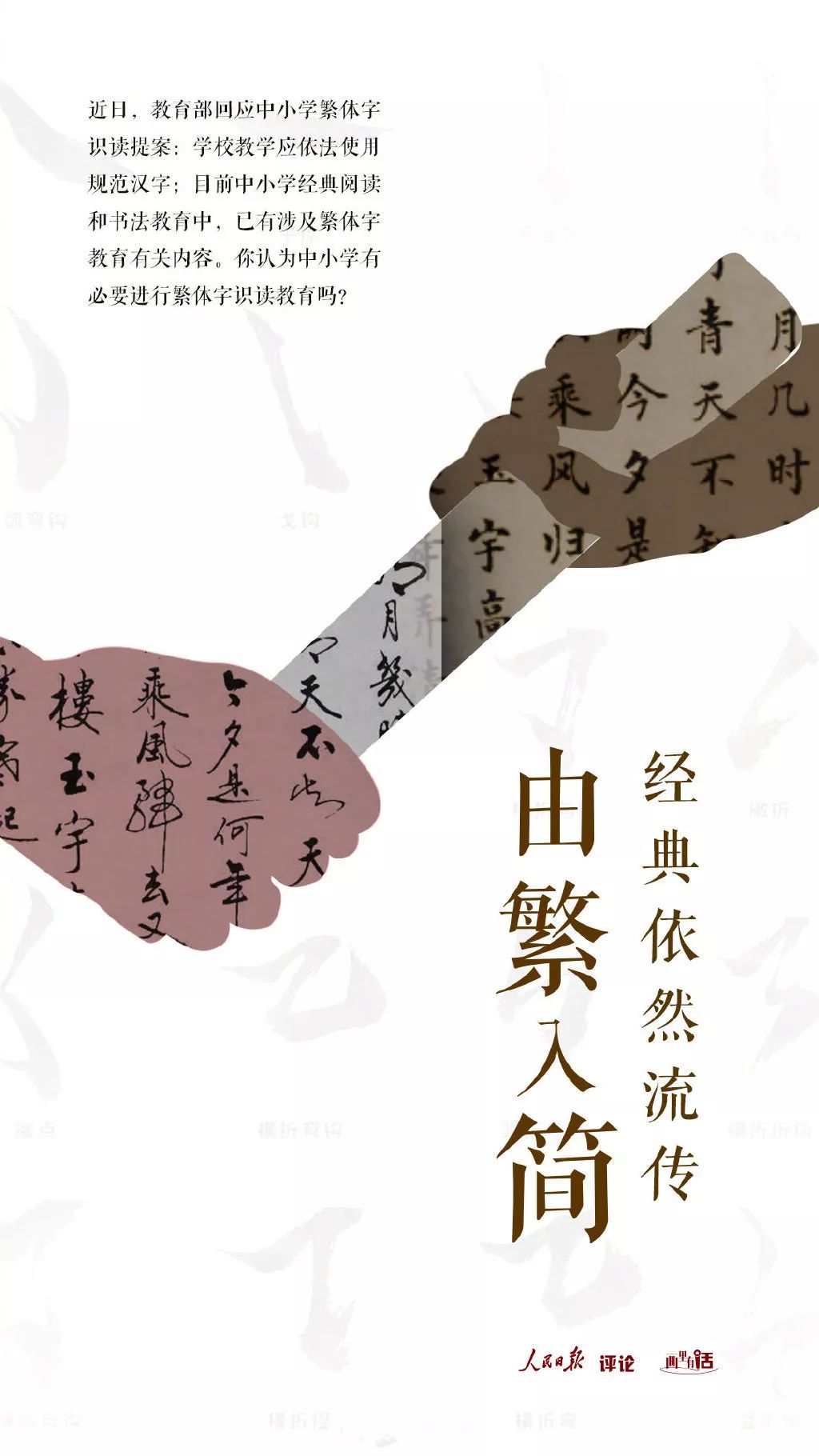

看完教育部的回答,家长们现在了解了吗?就如人民日报微博评论所说的

以规范汉字为基本。从龟甲上的字符始,汉字一直在流变,而文字的根本目的,还是信息传递。因为汉字简化,知识门槛曾大为降低,信息传递变得迅捷。鼓励有兴趣的孩子识读繁体,不等于弃简从繁。繁有繁之美,简有简之用。由繁入简,经典依然流传。

加入IP合伙人(站长加盟) | 全面包装你的品牌,搭建一个全自动交付的网赚资源独立站 | 晴天实测8个月运营已稳定月入3W+

限时特惠:本站每日持续更新海量内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费无限制下载点击查看会员权益

站长微信: qtw123cn