跟着许渊冲听西南联大大师课

刘宜庆

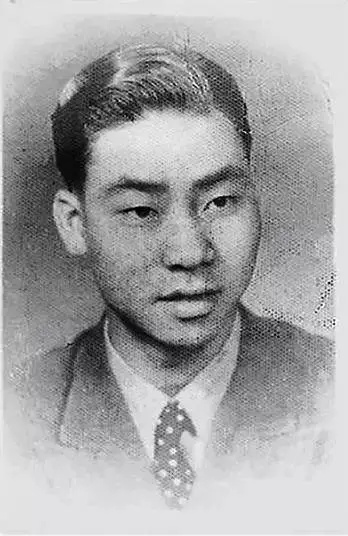

许渊冲

翻译界泰斗许渊冲先生驾鹤远行!2021年6月17日上午在北京逝世,享年100岁。

许渊冲1921年生于江西南昌,毕业于西南联大,是北京大学的教授、著名翻译家。从事文学翻译长达六十余年,他的译作涵盖中、英、法等语种。翻译集中在中国古诗英译,是目前中国唯一能在古典诗词和英法韵文之间进行互译的专家,被誉为“诗译英法唯一人”。

西南联大的高材生

1938年,17岁的许渊冲以第七名的成绩考入西南联大外语系。大一英文考试时,16岁的杨振宁80分考了第一,他得了79分,排在第二。他在日记里“酸了一把”。如今回想起来,老先生还是不服气的:“小鬼,比我小一岁,还比我高一分。”你可以想象,白发苍苍的许渊冲与杨振宁见面时,提起这段往事,多么幽默,这场景令人唏嘘感叹。

那时西南联大曾流传一段话:

湖北朱,安徽杨,外加许二王,理文法工五堵墙!

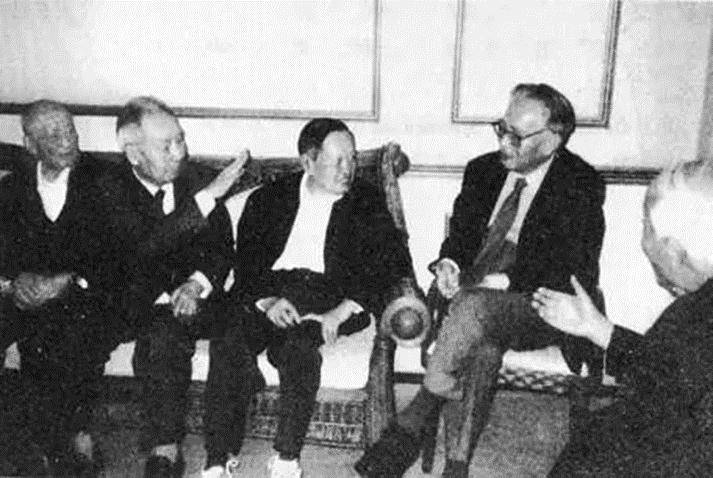

从左到右:朱光亚、许渊冲、杨振宁、王传纶、王希季,西南联大五才子晚年重聚。

在西南联大流传很广的这段顺口溜指的是,后来的科学家朱光亚(两弹一星功勋科学家)、物理学家杨振宁(诺贝尔物理学奖)、翻译家许渊冲(翻译文化终身成就奖)、财政金融学泰斗王传纶(中国金融学科终身成就奖)和王希季(两弹一星功勋科学家)。当年这五人才识过人,像一堵墙一样难以被超越,许渊冲就是其中的文科代表。

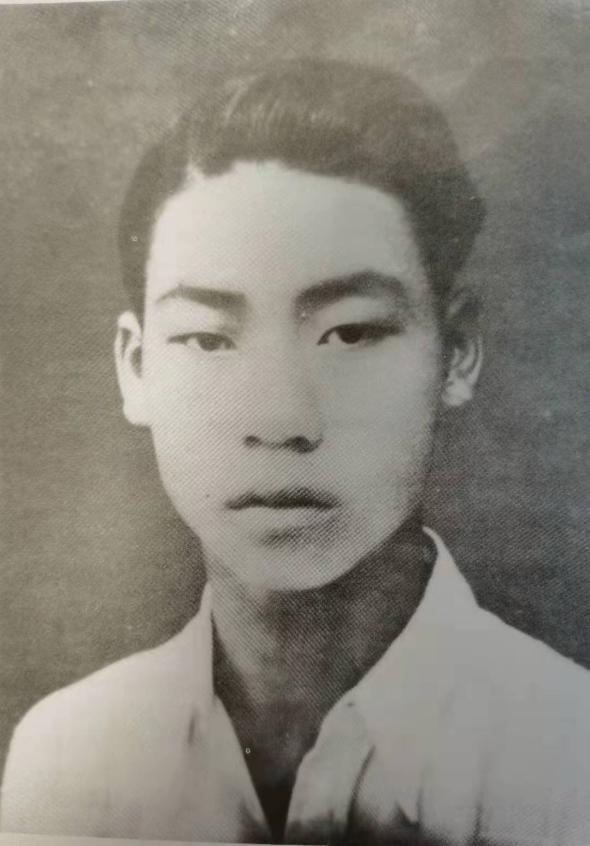

许渊冲刚考入西南联大时留影。

许渊冲参军应征翻译官

联大应征翻译官的热潮中,西南联大一些同学到了美国志愿航空队总部所在的昆明巫家坝机场,其中有在机要秘书室担任翻译工作的许渊冲。

许渊冲的主要任务是每天将昆明行营的军事情报译成英文,送给指挥空军作战的陈纳德,陈纳德根据这些情报,为所属两个中队的P40飞机分配任务。有一次,许渊冲翻译的情报上说日本军舰何时到达海防,登陆士兵若干人,日本飞机若干架将进驻河内机场。这个情报引起他的警觉,立即送给机要秘书林文奎。

陈纳德与中国空军总指挥毛邦初少将分析了许渊冲面呈的情报,认为日本空军很可能为配合这次行动对昆明实行行动,于是迅速采取对策。果然,第二天日机来袭,已有准备的飞虎队不等敌机飞入市区,就在滇池上空进行截击。由于许渊冲工作认真,功绩突出,陈纳德给他颁发了一枚镀金的“飞虎章”。

许渊冲在西南联大读书时,坚持写日记。他的日记中不仅留下了西南联大的风云,也记录了大师课堂上有趣的场景。

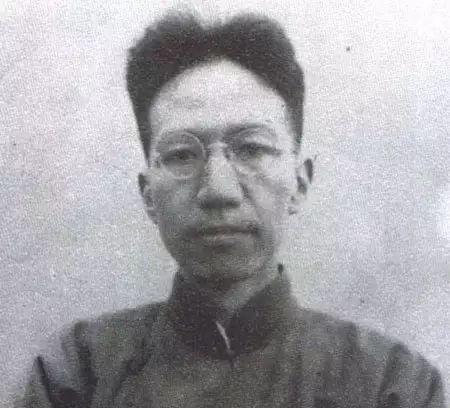

西南联大校歌词曲作者罗庸

罗庸讲杜诗

许渊冲认为梁任公讲杜诗侧重宏观的综合,罗庸侧重微观的分析。从许渊冲当年的听课笔记中,可以听到罗庸关于杜甫《登高》一诗的见解。

“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”罗庸说这首诗被前人誉为“古今七律第一”,因为通篇对仗,而首联又是当句对:“风急”对“天高”,“渚清”对“沙白”;一、三句相接,都是写所闻;二、四句相接,都是写所见;在意义上也是互相紧密联系:因“风急”而闻落叶萧萧,因“渚清”而见长江滚滚;全诗融情于景,非常感人,学生听得神往。

罗庸讲杜甫诗歌课间休息时,有一个历史系的同学,用“无边落木萧萧下”要许渊冲猜一个字谜;许猜不出,他就解释说:“南北朝宋齐梁陈四代,齐和梁的帝王都姓萧,所以‘萧萧下’就是‘陈’字;‘陈’字‘无边’成了‘东’字,‘东’字繁体‘落木’——除掉‘木’字,就只剩下一个‘日’字了。”由此可见当年联大学生的闲情逸趣。

陈梦家、赵萝蕤夫妇

陈梦家讲《论语》

在西南联大,陈梦家教文字学和卜辞研究等课程。

许渊冲在《续忆逝水年华》中提到一段陈梦家讲《论语》的神情:

陈梦家先生讲《论语·言志篇》,讲到“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴于沂,风乎舞雩,咏而归”。他挥动双臂,长袍宽袖,有飘飘欲仙之慨,使我们知道了孔子还有热爱自由生活的一面。

在陈梦家讲《论语》课间,许渊冲回忆起当年有关《论语》的一个掌故,让今人领略到彼时学人的情趣:

有一个中文系同学开玩笑地问我:“孔门弟子七十二贤人,有几个结了婚?”我不知道,他就自己回答说:“冠者五六人,五六得三十,三十个贤人结了婚;童子六七人,六七四十二,四十二个没结婚;三十加四十二,正好七十二个贤人,《论语》都说过了。”“五六”二字一般指“五或六”,有时也可指“五乘六”,从科学观点看,这太含糊;从艺术观点看,这却成了谐趣。

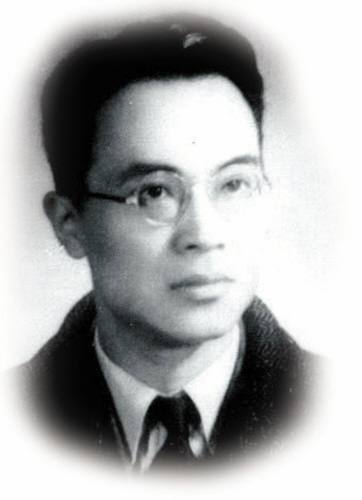

陈寅恪

陈寅恪讲隋唐史,幽默风趣

陈寅恪上课,全讲自己的研究成果。史学家李埏回忆,当年陈寅恪在西南联大讲授隋唐史,开讲前开宗明义:“前人讲过的,我不讲;近人讲过的,我不讲;外国人讲过的,我不讲;我自己过去讲过的,也不讲。现在只讲未曾有人讲过的。”陈寅恪常人难以企及的大师风格,当然不仅体现在“四不讲”上。许渊冲将西南联大和美国的哈佛大学比较,认为哈佛大学也没有像陈寅恪先生这样“四不讲”的教授。

1939年10月27日,外文系学生许渊冲在昆中北院一号教室旁听过陈先生讲《南北朝隋唐史研究》。许渊冲记录了陈先生课堂幽默、风趣的一面。

他闭着眼睛,一只手放在椅背上,另一只手放在膝头,不时发出笑声。他说研究生提问不可太幼稚,如:“狮子颌下铃谁解得?”解铃当然还是系铃人了(笑声)。问题也不可以太大,如两个和尚望着“孤帆远影”,一个说帆在动,另一个说是心在动,心如不动,如何知道帆动(笑声)?心动帆动之争问题就太大了。问题要提得精,要注意承上启下的关键,如研究隋唐史要注意杨贵妃的问题,因为“玉颜自古关兴废”嘛。

叶公超

叶公超太懒?

在西南联大外文系,流传着这样一句话:“叶公超是太懒,吴宓太笨,陈福田太俗。”不少当年联大的学生认为这是钱锺书的言论,尽管杨绛撰文否认。许渊冲认为:“这句话看起来像是钱先生说的,因为它是一个警句。”与其探讨这话是不是钱锺书说的,不如看一看这话说的是否准确。叶公超是不是太懒?许渊冲在《钱锺书先生和我》一文中,列举了很多证据:

他的学生季羡林说:“他几乎从不讲解”;另一个学生赵萝蕤说:“我猜他不怎么备课”;他的同事柳无忌说:“这时的西南联大尚在草创阶段,三校合并,人事方面不免错综复杂,但我们的外文系却相安无事,那是由于公超(系主任)的让教授各自为学,无为而治的政策——我甚至不能记忆我们是否开过系务会议。”我(许渊冲)还记得1939年10月2日我去外文系选课时,系主任叶先生坐在那里,吴宓先生站在他旁边,替他审查学生的选课单,他却动也不动,看也不看一眼,字也不签一个,只是盖个图章而已,真是够懒的了。

1938-1939年,杨振宁和许渊冲在昆明西南联合大学读一年级,两人都上过叶公超教授的英文课。他们都认为联大绝对是一流的大学,“我们两个后来的工作都要感谢联大给我的教育”。据杨振宁回忆,叶公超教授的英文极枯燥,他对学生不感兴趣,有时甚至要作弄我们。“我不记得从他那里学到什么。”

许渊冲曾在叶公超先生家见过叶夫人袁永熹。上世纪30年代初,叶公超和毕业于燕京大学的袁永熹喜结良缘。许渊冲他在《一代人的爱情》文中写道:“知道她(叶夫人)是我同班同学袁永熙(后来成了清华大学党委书记)的姐姐,那时已有一女一子,她叫女儿给我们唱英文歌,可见她是一位贤妻良母。”

许渊冲提到的袁永熙,就读联大经济系,是地下中共党员。1939年春任西南联大党支部书记、总支书记。袁永熙读联大时,和就读于联大地质系的陈琏(陈布雷之女)恋爱。皖南事变后,这对恋人曾到个旧隐蔽。1947年8月10日,陈琏和袁永熙在北平六国饭店举行婚礼。

钱锺书

钱锺书读书数量之多,冠绝一时

西南联大聘请钱锺书为教授,在外文系执教,是破格聘请的。其时,钱锺书刚过28岁。冯友兰给梅贻琦的信中说:“弟意名义可与教授,月薪三百,不知近聘王竹溪、华罗庚条件如何?钱之待遇不减于此二人方好……”

1938年10月下旬,钱锺书抵达昆明,他为联大外文系学生开了三门课:大一英文(六个学分)、文艺复兴时期的文学(四个学分)、现代小说(二个学分)。

在许渊冲的印象中,“钱锺书先生读中文书、外文书数量之多,冠绝一时”。在何兆武的印象中,钱锺书眼界极高,一般人难入其法眼,与同事相处并不好。当时《大一英文》分3 个组,A 组的陈福田注重美国英文,B 组的钱锺书注重英国英文,C 组的潘家洵注重中文翻译。在学生中最受欢迎的是潘家洵,很多人在窗子外面听他的课,听他翻译易卜生的作品。许渊冲听过钱锺书的大一英文课,他记录了钱锺书上课时的情形:“钱先生只说英文,不说中文;只讲书,不提问题;虽不表扬,也不批评,但是脸上时常露出微笑。”许渊冲还记得课堂上的一个细节:当时昆明的电影院正放映莎士比亚的名剧《罗密欧与朱丽叶》,钱锺书微笑着说:“有许多人看了这部电影,男的想做罗密欧,女的想做朱丽叶。”钱锺书口才极好,人很风趣,许渊冲说,钱先生妙语如珠,大有“语不惊人死不休”之慨。

陈岱孙

陈岱孙上课,时间掌控绝了

陈岱孙给经济系大一学生讲授“经济学概论”,这是一门必修课,来自外系的听众使原本座无虚席的教室更加拥挤了。

课堂上的陈岱孙总是衣冠整洁,谈吐高雅,既有中国学者风度又有英美绅士派头,这给分散在海内外的西南联大的同学留下深刻的印象。上课前一两分钟他已站在黑板前,难得的是他讲完最后一句话,合上书本,下课铃也同时响起,让同学们既惊叹又欣赏。陈岱孙这样精确地掌握课堂每一分钟的本领,许渊冲的文章也有回忆。在西南联合大学教学时,陈岱孙一表人才,身材高大,西服笔挺,讲起课来头头是道,娓娓动听,要言不繁,掌握时间分秒不差,下课钟声一响,他也刚好讲完。有一次他讲完了课还没敲钟,后来一查,原来是钟敲晚了。绝了!

刘宜庆著《西南联大三部曲》,向西南联大的先生们致敬!

加入IP合伙人(站长加盟) | 全面包装你的品牌,搭建一个全自动交付的网赚资源独立站 | 晴天实测8个月运营已稳定月入3W+

限时特惠:本站每日持续更新海量内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费无限制下载点击查看会员权益

站长微信: qtw123cn