你都能被逗得嘎嘎乐。

“嘎嘎”“咔咔”“嗷嗷”“杠杠”

“贼好吃”“整挺好”……

那上头上口的叠词、点睛字眼,

就像东北人说话

带出的火星,带着的冰碴儿,

那动静,那利落!

「嘎嘎」下饭

「咔咔」就是一顿撕

「整挺好」

一句「老盖了」

就是地道“东北银”的象征

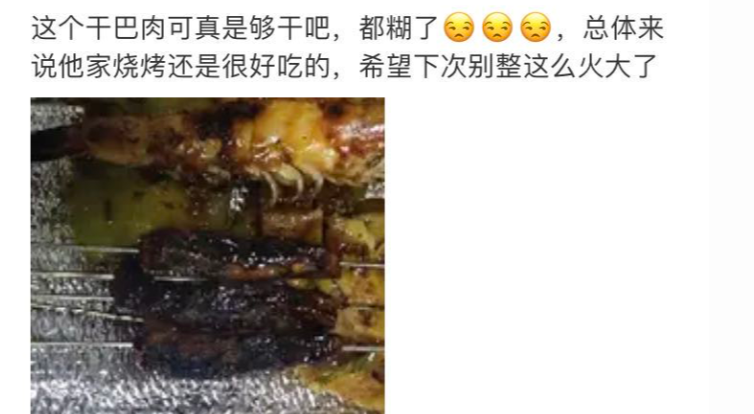

吐槽起来是,「拔凉拔凉的」

「够干巴了」

「老糊弄了!」

04

东北话

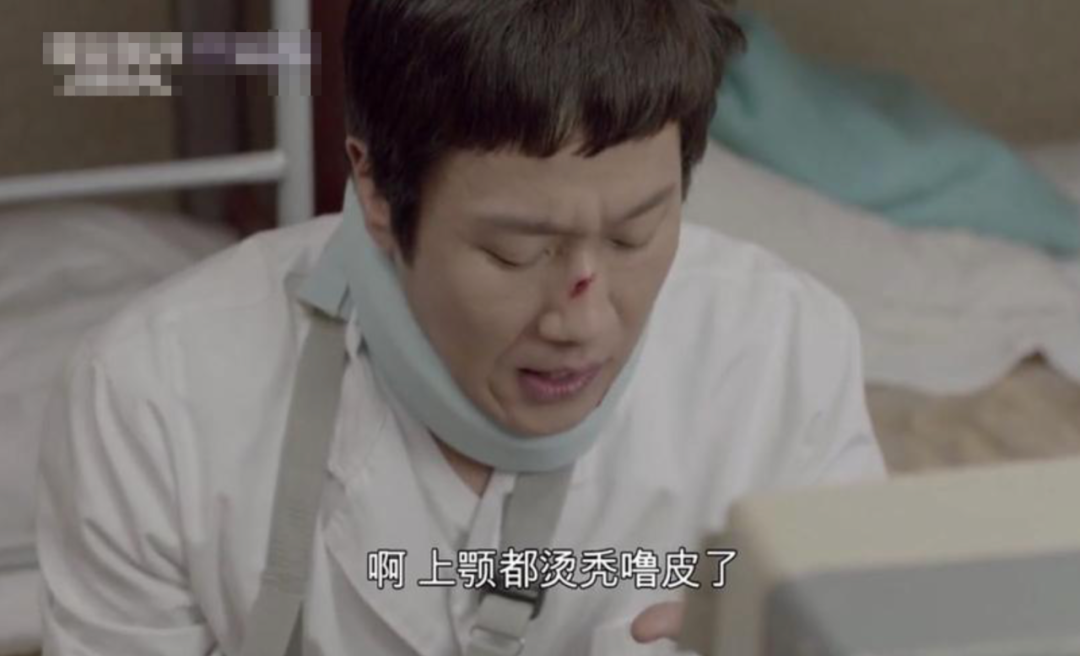

字幕翻译引发的“一秒出戏”

如何让你领略东北话那难以比拟的感染力?

带你瞅瞅字幕,瞅瞅翻译吧,

当「Let it go」被译成「爱谁谁」的那一刻,

我们就该知道

不管什么内容,什么风格,什么语言,

都会被魔性的东北话带“跑偏”……

05

东北话

精髓在一个“整”字

东北话里,有一个万能动词:“整”。有人说,东北话说来说去,说的就是一个“整”,用在哪哪都合适,万物皆可“整”。

只要能熟练应用这个“整”,东北话的纯劲儿就够了。往下看,你能整明白不?

“把你衣服好好整整”意思是“整理”;

“能不能把你那屋整板正的”代表“收拾、整理”(板正是干净整洁的意思);

“这可咋整啊”可以表示“怎么办,怎么解决”;

“我可真是整不明白你”表示“不理解”;

“我给你整点水啊”表示“拿”;

“咱俩整个电影看吧”指“找”;

而在东北,最浪漫的事情就是:“我想给你整个世界。”

06

东北话

是“宇宙的尽头”

中国第一位航天员杨利伟,就来自东北,2003年杨利伟搭乘神舟五号飞船进入太空,在展示联合国旗帜与中国国旗时,他说了这样一段话↓↓

虽然口音并不浓郁,却是实实在在的东北话第一次“登上太空”。

接着,还有执行中国首次空间出舱活动的神舟七号航天员翟志刚,他来自黑龙江,当时,他的一句“我已出舱,感觉良好”,振奋了无数中国人的心!

“我顺着脚底下往下一看,我滴个天,这家伙太深了,老远了,深不见底啊,我可得抓住啊!”他在采访中的描述,老生动了,还因此被网友封为“宇宙级梗王”~

神舟十二号航天员刘伯明,出舱后更是激动地喊出家乡话:“老亮了!”

“宇宙尽头还真是东北那旮旯”

《东北话到底是什么话?》

作者|田子馥

东北严寒,冬季漫长,早年大部分东北人生活在农村,冬季农闲时寂寞难挨;夏季在田里劳作,二里长的垄头,半天铲不到地头,人更觉得累。于是便说呀、聊呀、唠呀,天南地北,没边没沿,逗乐闲扯,苦中作乐,以此排遣寂寞,解除疲劳。

其中,更有很多歇后语、俏皮嗑、疙瘩话,经过游戏化、诗化的处理显示出东北方言的风趣幽默、活泼俏皮、诙谐滑稽,语言里边透露着东北特有的冰雪精神。

特别在边远的穷乡僻壤,语言很难与文字相对应。所以在上古时代,民间有许多有音无字的语言。“这嘎达”就属于无确切文字的语言,“嘎达”“砢碜(寒碜)”“犄角”“嘎啦(旮旯)”属于只可意会不可以文字言传之类。

按扬雄所著《方言》划分为十二大方言区,东北属于“燕代方言区”、“燕曰幽州”,燕早在周武王灭殷商之前就起源于东北。燕人活动区域很广,从燕山以东到辽东半岛到朝鲜半岛北部、松花江南岸,都是燕人活动的区域。经过两千年的艰苦历程,燕人不断与逐渐流入东北的齐、赵人融和,不同地域的语言既有输出,也有接纳,逐渐形成东北稳固的汉语方言第一时期。

又经魏晋、隋唐,几千年的叠压,形成第二个东北汉语方言时期。元明清以来的汉民族与少数民族南北交叉流动,特别是明清以来关内汉族移民大量流入东北,又促成汉满融合,形成东北第三个汉语方言历史时期。

据历史记载,仅1920年至1930年间,流入东北的移民就达600多万,这些移民多是从山东、河北、河南闯关东的难民,受此影响,大量的东北方言来自东北以南(主要是京、津、冀、鲁)北各地方言。

如撒丫子(放开脚步跑)、开瓢儿(指人或动物的头部受到重创)、背兴(倒霉、背时)原为北京方言,客(qiě,客人)原为山东方言。

在东北民间,仅仅把一件事的意思说得明白,不算高明,人们总想把话说得有情趣、有幽默感、形象生动、富有诗情,好用比兴,创造一种新的语言情趣。

东北方言体现感情浓重的艺术特点:

第一,生动形象性,由静态的语言,转化为动态的语言,将抽象的语言,转化为形象生动的语言。它的生动性来自劳动,将许多非动性的词语都取动性表达。以“扒瞎”、“掰扯”为例,都是辩解人的精神状态非常抽象的词汇。将人们编排没有根据的谎言、方言称作“扒瞎”,“扒瞎”来自农村秋收劳动扒苞米,扒出来没长粒儿的空棒子,称作“瞎苞米”。同样,“掰扯”也是得益于扒苞米的劳动,苞米叶子需要一层一层地剥去,到最后方见分晓,用来形容刨根问底、辨别真伪,也是非常形象的。

普通话“贼”,原本是个名词,但在东北方言中却当作程度副词来使用,意思是特别、非常、很,“贼漂亮”“贼带劲儿”,用“贼”这个词连形容,感觉程度加深了,同时也体现出东北方言浓厚的感情色彩。

“老鼻子”一词,由俄国人“大鼻子”得来,并不是“老年人的鼻子”或是“老的鼻子”的意思,而是“非常多、特别多”。

第二,东北方言有着巨大丰富性。顶属“打”“揍”“闹”“搞”“抓”“整”等内涵最丰富。常见的“这嘎达”“那嘎达”。“嘎哈(干啥)”,有一段故事:是说两个东北人在大街上因为不小心撞了另一个人,一“急眼”就吵起来——

这个说:你嘎哈?

那个说:没嘎哈!

这个说:没嘎哈你嘎哈?

那个说:嘎哈也不嘎哈!

这个说:嘎哈也不嘎哈你嘎哈?

那个说:我说我没嘎哈就是没嘎哈,你这是嘎哈?

其实谁都知道是没有结果,两个人都不“嘎哈”,就完了。

例如,在东北喝酒可以说“整”“扪”“倒”“抿”“造”“舔”等,运用这些词汇编出的劝酒词也别具一格,“感情深,一口扪;感情浅,舔一舔”。近义词的丰富无论是从轻重、范围的大小还是词义的褒贬,都能通过不同的词语表达细微的差别。

第三,幽默感,东北人的语言中饱藏着“苦中作乐”的歇后语、俏皮嗑、疙瘩话。二人转文学里,宁用古语,不用官话,宁用土语,不用僵硬的概念话,感情最浓的是乡土乡音,一经二人转艺人嘴里说出来,就感到幽默、滑稽。

当然在语言中从来是精粗美丑并存的。如说“穷得叮当响”“急得火燎腚”“吊儿郎当”等,虽属不雅,但为形象生动所致,得以顺畅流传。

比如东北人爱东北虎,东北话中“虎”也多。说“这人虎”,一个“虎”字,说明这人是勇敢而又鲁莽,后来引申为不精明。比如抽象的“呆”,就人身说,就有“灌铅脑袋”“榆木疙瘩脑袋”“死葫芦脑袋”。

东北生产的粮食吃不完一般都要储存起来,部分粮食储存时间久了就变成陈货或是变质了,用“陈芝麻烂谷子”来形容积累多年的不好处理的琐碎事情。东北人家里习惯用葫芦来制成盛水的器皿“瓢”,用“摁下葫芦瓢起来”形容忙于应付接二连三出现的事情。

东北方言体现了东北人的生活方式,在幽默、豪爽、大气、自由的空间里,苦中作乐、悲剧喜唱的生命精神中,这种方言给人生增添了色彩、情感和动感,也给丰富多彩的汉文化增加了活力,激活了人们的想象力。东北方言是活跃在人们口头上的非物质文化遗产,是值得珍惜的文化。

节选自《中国东北汉文化史述》 中国社会科学出版社

本文标题为编者自拟

内容| 综合自央视新闻、视觉志等

配图 | 综合自视觉中国、网络等

听说,

好些东北人觉得自己说的

就是普通话,根本没有口音,

小编觉得吧,

东北老铁来留言,让评论区的大伙评评理!

投稿邮箱:@126.com

制片人 | 王兴栋编辑| 王若璐

©央视新闻

会说东北话的,都赞了!

加入IP合伙人(站长加盟) | 全面包装你的品牌,搭建一个全自动交付的网赚资源独立站 | 晴天实测8个月运营已稳定月入3W+

限时特惠:本站每日持续更新海量内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费无限制下载点击查看会员权益

站长微信: qtw123cn