北魏的前身是拓跋鲜卑人建立的代国,前秦在北方强大后,灭亡了代国,淝水之战,前秦被东晋击败,前秦政权随之瓦解,被前秦灭亡的政权纷纷复辟,其中就有拓跋鲜卑的代政权。

公元386年,拓跋珪复辟了代政权,随后不久改称为魏政权,拓跋珪自称魏王,史称拓跋魏或元魏,他建立的政权也被称为北魏,北魏在拓跋珪手中逐渐强大起来,是南北朝时期第二个统一北方的政权。

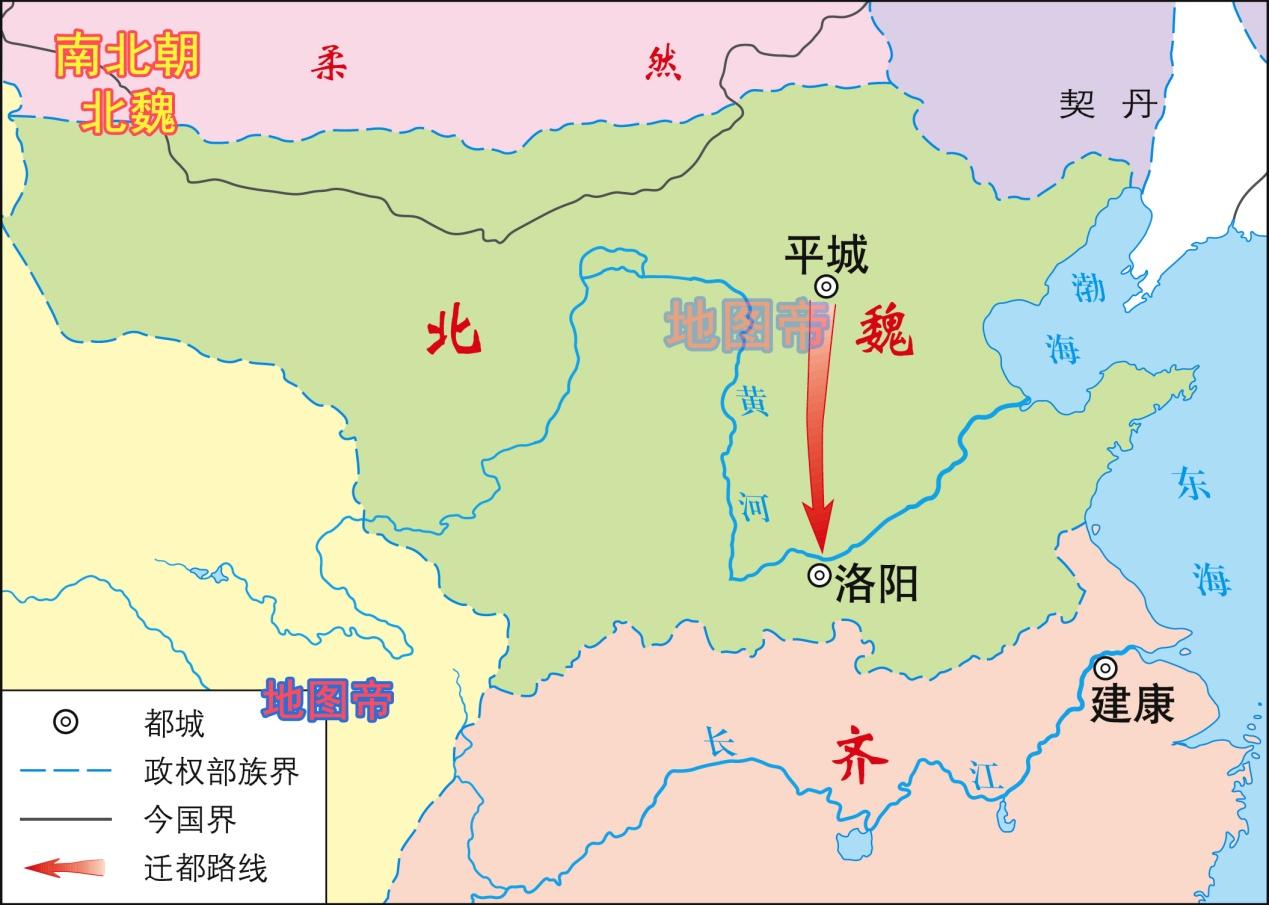

北魏相继击败高车、柔然、慕容鲜卑等政权,公元398年,拓跋珪迁都平城(今山西大同市),正式称帝,是为北魏太祖道武皇帝。

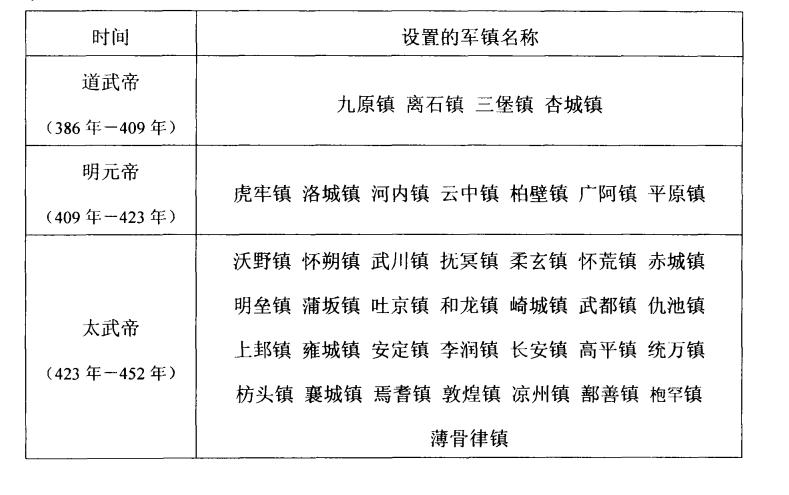

北魏军镇最早设置于道武帝皇始年间,即公元396~398年,发展于道武帝天兴年间,即公元398~404年,到明元帝泰常年间(公元416~423年)趋于成熟,最后至太武帝神鹰年间(公元428~431年)臻于完备。

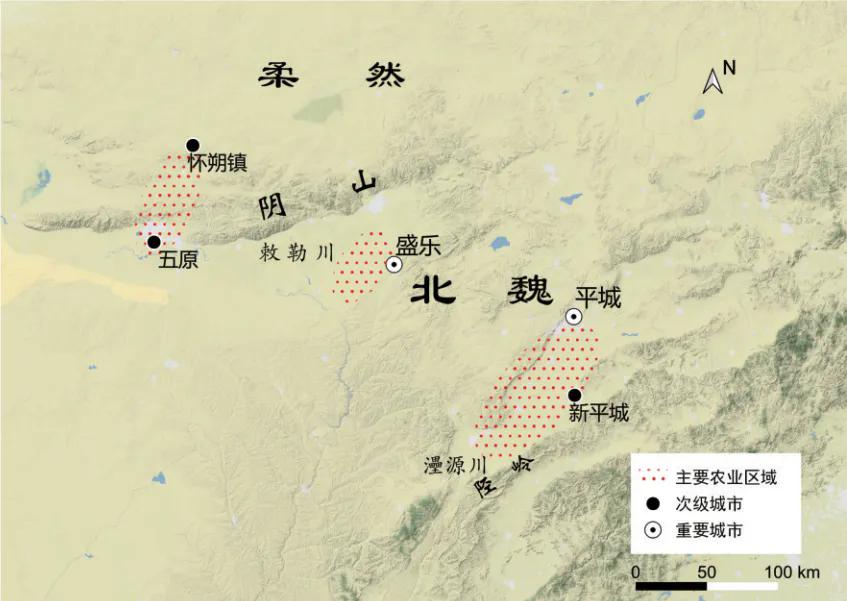

这是一个循序渐进的过程,北魏军镇中最为著名的就是六镇,自西向东分别是:沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇。

北魏六镇地理位置

六镇的地理位置是:沃野镇在今内蒙古五原县北,怀朔镇在今内蒙古固阳县西南,武川镇在今内蒙古武川县西,抚冥镇在今内蒙古四子王旗东南,柔玄镇在今内蒙古兴和县,怀荒镇在今河北省张北县北 。

六镇均位于平城的北边及西北,形成一条弧形的防御网,拱卫着北魏都城平城(今山西大同)的安全。

北魏设置六镇主要有三个原因:

1、加强占领区的军事控制。

军镇是一种特殊的军事组织形式,实行军政合一的治理,以军事目的为主,向周边辐射武力。

军镇的设置有利于在时间上更快地应对突然的军事冲突,在地域上更方便应对周边出现的军事威胁。

北魏设备了一系列的军镇,并不止六个镇,还包括九原镇、离石镇、三堡镇、杏城镇、虎牢镇、洛城镇、河内镇、云中镇、柏壁镇、广阿镇、平原镇等等。

北魏军镇

北魏开疆拓土功劳最大的三个皇帝分别是:道武帝拓跋珪、明元帝拓跋嗣、太武帝拓跋焘。

军镇的设置主要也在这三个皇帝手上,北魏初期,奉行对外扩张的政策,不断对周边政权开战,相继灭亡了东北的北燕政权、河北的后燕政权、西北的胡夏政权,征服了北方的高车与柔然。

面对不断扩大的疆域,北魏需要采取军事与政治控制的方式,在行政上,北魏实行州、郡、县三级行政区管理的制度。

在军事上,北魏设置军镇,让自己内部的亲信将领来统领,以应对征服区的军事威胁。

《资治通鉴 卷一二三 宋纪五》文帝元嘉 16 年十二月条胡三省注:北镇,即主破降高车所置之镇也,以在平城之北,故曰北镇。

北魏击破高车后,设置北镇,位置在平城之北,这个北镇即包括北魏六镇,北魏占领高车的地盘后,在此地上设置军镇,就是为了加强管理。

2、安置归化少数民族的需要。

《资治通鉴 卷一三六 齐纪二》武帝永明 2 年五月条胡三省注:魏世祖破蠕蠕,列置降人于漠南,东至濡源,西暨五原阴山,竟三千里,分为六镇,今武川、抚冥、怀朔、怀荒、柔玄、御夷也。

魏世祖太武皇帝拓跋焘击败柔然后,安置投降的柔然人在漠南,在东至濡源、西到五原阴山一带,长达三千里的地域上,设置六镇以安置,这六镇就是武川、抚冥、怀朔、怀荒、柔玄、御夷。

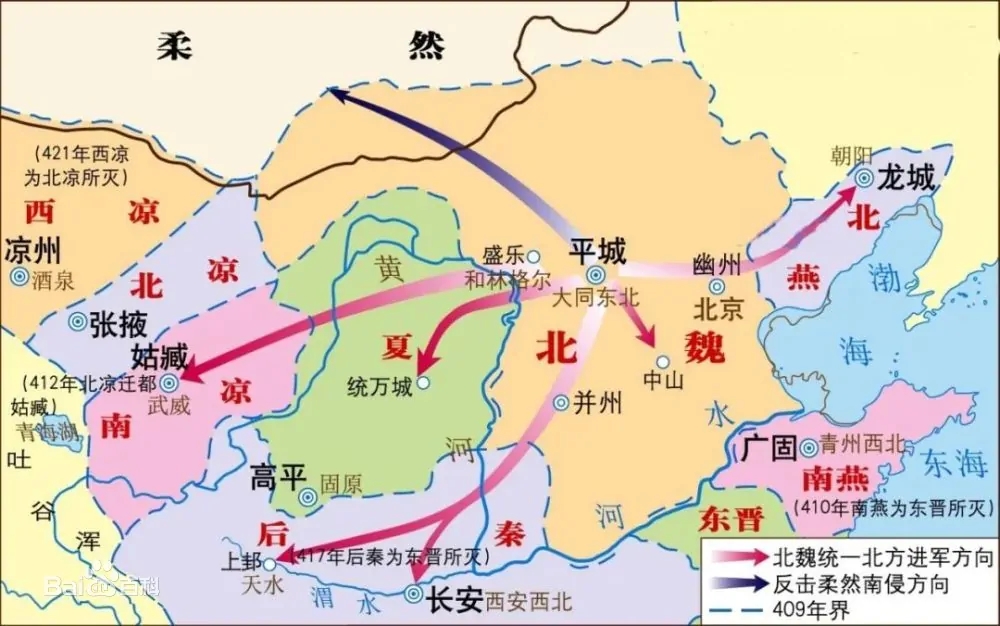

北魏的扩张

北魏民族成份相当复杂,以拓跋鲜卑为主,其它还有慕容鲜卑、匈奴、柔然、高车、氐、羌、羯、粟特、卢水胡等等。

为了安置这些投靠北魏的少数民族,北魏统治者将这些人迁到六镇一带,用以填充人口。

公元429年,北魏太武帝拓跋焘破柔然,前后投降北魏的人达到30余万落,按一落5人计算,这些人有150万人。

这些人包括柔然人、高车人以及臣服于柔然的其它各族,拓跋焘把这些人安置在漠南六镇一带,东至濡源(今河北丰宁西北),西达阴山(今内蒙古阴山山脉),这些人成为六镇的一部分人口。

3、镇守边境,抵御外敌入侵。

拓跋珪迁都平城之后,北魏对柔然的控制力度下降,柔然开始不断骚扰北魏。

拓跋珪建立北魏不久,就率军击败柔然,此时的柔然并不强,随后拓跋珪把精力放在逐鹿中原,并迁都平城,无暇北顾,柔然趁机在北方草原上发展壮大。

柔然社仑可汗兼并了匈奴余部、高车诸部,统一了漠北草原,成为北方最为强大的势力,等到北魏差不多占据北方时,柔然则成为北魏北方最强大的敌人。

北魏与柔然的战争

此后柔然经常骚扰北魏边境,起初北魏每次都从都城平城派大军迎击,将其驱逐出境,但这样劳民伤财、师劳疲敝,并非长久之计。

为了就会柔然的扰边,北魏开始在平城以北及西北地区设置军镇,以防御柔然来袭,等到军镇势力成熟之后,北魏不需要再从平城派兵迎击了,只需要从军镇出兵即可。

从某种意义上来说,北魏的军镇其实就是北魏的边防军驻地,军镇实行军政合一,平时从事农业和牲畜业,战时全民皆兵,抵御柔然等外敌的入侵。

一般来说,六镇的统治阶层主要是:鲜卑贵族与鲜卑化的汉族豪强。

被统治阶层包括但限于:投降北魏的高车人、匈奴人、柔然人以及北魏遣送到六镇的罪犯及家属。

北魏六镇起义被视为北魏灭亡的一个标志性事件,起义的导火索是公元523年柔然攻打怀荒镇,镇民要求开仓赈饥,遭到镇将于景的拒绝,镇民于是杀死于景,起兵造反。

同年,沃野镇民破六韩拔陵率众起义,揭开六镇起义的序幕,起义迅速形成燎原之势,其他军镇兵民纷纷响应,形成一场规模浩大的六镇起义。

那么问题来了,六镇起义的原因是什么?主要有三个原因:

北魏六镇地位的下降

1、六镇地位下降导致的变乱。

北魏设置六镇的主要目的是防范柔然,北方草原上,唯有柔然公然与北魏作对,其余各族均臣服于北魏。

柔然不断扰边,也是北魏设置军镇的原因之一。

柔然在与北魏的战争中,并不完全占据上风,公元425~429年,太祖武拓跋焘大举攻打柔然,深入柔然境内,大败柔然,原本归属柔然的高车诸部趁机倒戈,与北魏一起攻打柔然。

此战之后,柔然及高车诸部30余万落(150万人口)归属北魏,大大削北了柔然的实力,柔然可汗因此忧郁而死。

此后,柔然与北魏仍然是打打停停,期间双方虽然有过和亲,但极为短暂,从公元460年开始,大概是觉得北魏过于强大,柔然开始把重心放在经营西域上。

之后柔然吞并高昌,攻打敦煌,期间仍然与北魏断断续续发生战争,直到公元487年,原属于柔然的敕勒(高车)副伏罗部阿伏至罗率10余万落脱离柔然控制而西迁,建立高车国。

此后高车与柔然不断进行拉锯战争,柔然开始由盛转衰,无力再对北魏进行大规模骚扰。

柔然的对外战争跟北魏六镇有什么关系?

当然有关系了。

柔然把重点进攻方向对准北魏时,多从六镇方向攻打北魏,北魏想要防御柔然,就必然重视六镇的地位,提高六镇的待遇。

柔然后期把重点放在西域

到柔然衰弱,不再攻打北魏,或者较少攻打北魏时,六镇就失去了原有的重要地位,北魏对六镇的投入就会减少,六镇的待遇也会随之下降。

北魏重视六镇的时候,以鲜卑高门子弟为镇将,不仅待遇好,而且升迁机会多,当时的鲜卑贵族以能成为六镇镇将为荣。

到后期时,六镇已经失去军事重镇的作用,尤其是孝文帝迁都洛阳,平城不再是都城之际,六镇地位下降更多。

再往后,六镇就被边缘化了,待遇随之下降,成为北魏最为普通的边地。

但是是六镇军民和将领可忍受不了地位的极度下降,于是就爆发了六镇起义。

2、六镇流民问题导致的动乱。

前面讲到六镇的民族成份极为复杂,有非常多的少数民族镇民,拓跋焘一次性就把30万落高车、柔然人安置长达3000余里的漠南地区,其中有很多人被安置在六镇。

这些投降的少数民族是六镇最底层的人,从事农业与牲畜业的生产,六镇作为边地,土地贫瘠,根本就无法自给自足,需要北魏中央提供粮食、物资才能存活。

到了北魏末年,灾害不断,出现大量的饥民,六镇同样存在吃不饱饭的情况,底层百姓无法生存,自然就起来造反了。

六镇民变

就拿六镇起义的导火索来说,怀荒镇镇民要求开仓赈饥,遭到镇将于景的拒绝,镇民都没饭吃了,镇将还不同意开仓赈饥,只剩下一条路,就是造反。

六镇起义最为关键的一个人物就是破六韩拔陵,他是匈奴人,是沃野镇民,地位低下,是受压迫的底层百姓。

可见起义最初是从六镇底层百姓开始的,而参与镇压的大多是六镇镇将及豪强。

六镇起义最终失败,是遭到北魏政府、柔然、六镇豪强三方镇压的,因此六镇起义本质上是流民起义或者镇民起义。

3、北魏孝文帝迁都及汉化改革引发的矛盾。

北魏孝文帝是北魏历史上汉化最激烈的君主,北魏一直在潜移默化地汉化,但像孝文帝这样激进汉化的实属少见。

孝文帝迁都洛阳后,平城不再是都城,六镇则进一步被边缘化。

孝文帝将鲜卑姓改为汉姓,穿汉服,与汉族通婚,抛弃鲜卑政体用汉人政体,无一不刺激了鲜卑的保守派,这其中就包括了六镇统治阶层。

孝文帝迁都洛阳

不说别人,就连孝文帝自己的太子元恂都不服改革,元恂趁孝文帝迁都,自己镇守金墉城之际,企图弃城回旧都平城,并杀死了太子中庶子高道悦,孝文帝听说后,杖责无恂,废为庶人,后无恂仍然不思悔改,企图谋反,被孝文帝赐死。

除太子反对改革并谋反之外,恒州刺史穆泰、定州刺史陆睿、镇北大将军元思誉等一大批北魏宗室及鲜卑旧贵族不满孝文帝亲近汉族贵族,企图谋反,后被平定。

连鲜卑朝廷之中的旧贵族都不满孝文帝的极端改革了,更不用说地位不断下降的六镇镇民与将领了,当矛盾激发到一定程度,六镇起义就自然发生了。

加入IP合伙人(站长加盟) | 全面包装你的品牌,搭建一个全自动交付的网赚资源独立站 | 晴天实测8个月运营已稳定月入3W+

限时特惠:本站每日持续更新海量内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费无限制下载点击查看会员权益

站长微信: qtw123cn