沙土当尿布、过晌发嫁

.....

身为地地道道的砀山人

咱砀山大霸都的黄河故道旧风俗

你知道多少?

在说正事之前

先来了解风俗的形成

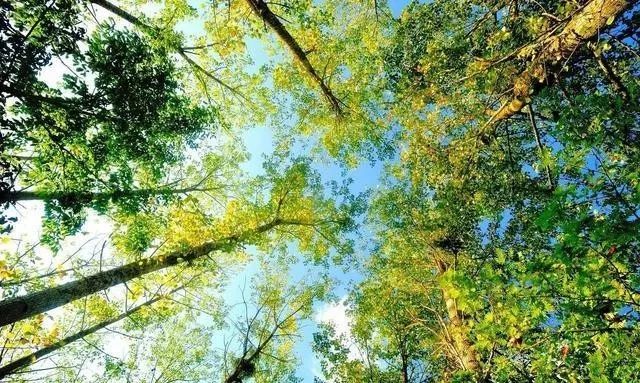

风俗的形成,与当地的地形、地貌有很大关系,黄河故道就是一个特殊环境,自古以来留下很多鲜为人知、耐人寻味的风俗,即便是在一个县内,由于黄河故道的贯穿,也会形成许多截然不同甚至相反的俗规。这些俗规有的随着社会的进展已经消失,有的则逐步改进,有的还在继续延续。乡间道路上一车车黄豆、花生透出诱人的馨香。

砀山人有些老规矩

这就是上辈人传下来的

有的已经不用,有的还在沿用

不久的将来随着年轻人的知识化

糟粕部分将会退去

七 人 一 桌 席

北方人注重“八”,因为它是“发”的谐音,又有四个双在内,极吉利,所以中国有“八仙过海”、“八仙桌子”、“八抬大轿”的称谓和“八面威风”、“四平八稳”的吉言。一般红白喜事的吃大席,都是八人一桌,四四方方一张桌,每边两人,即对应协调,又均匀摆布。可黄河故道上的某些地方,却是七人一桌(也有九人一桌),原因是他们忌讳“八”,“八”与“扒”同音。黄河年年决口,时时泛滥,“堵”“堆”都来不及,当然不能扒,就像使船人忌讳“翻”(姓范、早饭),忌讳“沉”(姓陈、早晨、灰尘)一样,所以此地“扒灰”叫做“掏灰”,“扒土”叫做“刨土”,“扒藕”叫做“踩藕”……

这正是:“久居两岸心害怕,洪水时常淹人家,堵口堆堤家常事,最最忌讳就是扒(8)”。

白天送盘缠

盘缠即“路费”,给亡人送盘缠,其他地方都是出殡的头天晚上进行,孝子将煮好的饺子连汤加水地抬着,泼洒在出棺的路上,并且要撒钱开道,意在打发路鬼,免得亡魂受阻。可故道上的送盘缠,却是在白天进行,因为黄河历年来的决口,淹死人无数,地下冤魂层层,野鬼太多,晚上送盘缠,不够打发的,况且晚上阴气过重,人们易遭不测,所以改在出棺前进行,一来白天鬼神少,盘缠够分,二来现打发现通过比较省事。

真是:“黄河灾害多,冤鬼死无数,随时送盘缠,打发亡魂过”。

夫妻两头睡

“同床共枕”、“相拥而寐”,这些词语形象地说明:夫妻两人晚上睡觉,多在床的一头,可故道上的情况有所不同,夫妻多是两头睡觉,原因是,故道上的风多寒气重,这里流传着这么一首歌谣:

“春天风钻裤腿角,夏天夜寒白天热,秋天下霜如下雪,冬天及早穿茅窝,新娶的媳妇两头睡,为的就是暖个脚……”

转目(身)为厕

以前的黄河故道,地域广袤,视野开阔,有时人们走在路上,一时难以找到隐蔽之处,就只好蹲在荆条棵子旁边方便。荆条棵子是一种野生灌木,并不是随时随地都可以遇见的,如果碰到这种情况,又有男女同行,就提前说一声:“不要转脸,我要方便。”前面的人继续走他(她)的路,后边的人就可以宽衣解带,在路上撒尿。细想一下,厕所不也是遮人眼目的吗?这样事先打招呼,即体现了故道人的实诚,又的确是应急的一个办法。

这正是:“故道多沙滩,无树无遮掩,男女若内急,随时可方便”。

逢“sh”就变音

《黄河谣》中有个歌:“天下的黄河九十九道弯,九十九道弯中九十九个滩,九十九个滩里九十九条船,九十九条船上九十九个杆……”这首歌谣说明黄河的湾非常多。汉语拼音中“s”是个弯弯最多的字母,很像黄河的流势,不知是巧合还是其他原因,故道人的发音,只要与“s”有关的就变音,例如:水(shui),他们读作“匪”(fei);树(shu),读作“富”(fu);说(shuo),读作“佛”(fo);梳子(shuzi),读作“麸子”(fuzi);书(shu),读作“福”(fu);刷牙(),读作“发芽”(faya);睡觉(),读作“费叫”()……还有很多例子不再列举,反正“s”与“f”有着关系。这究竟是语言习惯,还是因为水土关系,有待研究。

正是:“黄河弯九曲,隔岸变话语,只要闻此言,便知故道居”。

有礼的街道,无礼的河道

故道上残留的水多,人们劳作之后,都要顺便下河洗澡,扑扑腾腾的戏水,搅起细沙上翻,穿着裤头洗浴,衣服上容易沾些沙尘,粘在身上,极不舒服,所以当地人们都爱裸洗,有时路人经过,洗澡者也赤身裸体地不避乎。名曰:“有礼的街道,无礼的河道”,意思是说:河道上的规矩,不那么讲究,路过的男女老少,不能骂人“流氓”。

真是:“黄河水含泥,洗澡脱光衣,光天化日下,河道也无礼”。

沙土当尿布

黄河故道上的沙土是泡沙,具有吸水除湿的作用,故道上的人,常用它充当尿布,直接铺在婴儿的屁股下面,冬天的时候,稍稍加温,夏天可以直接使用。用沙土包婴儿,还有一种说法,认为故道上的土,是集上游青海、甘肃、山西、陕西、内蒙五省的五色土,有黄土高原的灵气,让它给婴儿接触,可保平安。所以砀山人回答孩子“我是从哪儿来的?”时,都是说:“从沙土窝里扒出来的”。

这正是:“故道沙土用处多,婴儿可以当被窝,屙屎尿尿随时换,即节省来又利索”。

过晌发嫁

从前的黄河故道,白天风沙太大,接亲的花轿难以行走,只好傍晚息风时,才敢让新娘子出门,所以,故道上有“过晌发嫁”的说法。“婚”字就是“女氏日落走”嘛。

人们常说“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”,实际就是傍晚成婚的证明。因为按地支排列的顺序计算:“酉(鸡)”和“戌(狗)”正在19——21点的时间段。再说了,男主阳,女主阴,午前来接,午后发嫁,合情合理。不过现在没人遵循这个习俗了,作为故道文化研究,应该提出。

这正是:“白天风沙大,蒙头一脸沙,傍晚息风后,闺女才出嫁”。

先喝为敬

酒桌上常见有人碰杯,先喝者为敬,本来敬酒是让别人喝的,自己却先饮,怎么能算敬呢?其实这是“先喝为证”的延续,是从“鸿门宴”上流传下来的规矩。

项羽、刘邦曾在鸿门设宴饮酒,为了证明酒中无毒,项羽先干一杯,以示无恙,其实他们是想用舞剑之法除掉沛公。尽管后面没有得逞,但这种风俗却让人们接受了。

丰县、沛县、萧县、砀山都处在黄河古道上,都是汉刘邦的起源地,酒风甚良,“先喝为证”虽然义气,但毕竟有点不信任感,所以后来逐渐演化成“先喝为敬”了。

这正是“萧砀丰沛亲弟兄,一河穿过四座城,饮酒先喝示为敬,楚汉文化留遗风”。

蓝布巾、独龙帽

蓝布巾和独龙帽都是故道人用来抵御风沙的“裹头”。蓝布巾是妇女用粗布织成,然后染蓝,印上白花,平时在家搭在肩上,随时用来擦手擦脸,出门后顶在头上,并将半个脸庞裹起来,防止风沙钻进鼻子、嘴巴和耳朵里,后来发展成大方巾,对折成三角形,用来顶头裹脸,姑娘媳妇大人小孩只从颜色上区别,作用都一样。独龙帽是男人用的,形状很象古代连续剧中的蒙面人,整个头脸全包裹,就剩两只眼,平时卷上去,当做帽子戴,遇到大风天,随时捋下来,遮住头和面。直到故道栽满树后,风沙减少,这种穿戴才逐渐消失。

正是:“蓝布巾,印白花,妇女用来防飞沙,独龙帽,露俩眼,即挡风沙又御寒”。

晚饭叫“喝汤”

据考,晚饭叫“喝汤”的来源有二,一是黄河故道沙大,“十年倒有九年荒”,粮食不够吃,白天要干活,可以吃些干的,但晚饭必须节省,只好喝稀的了。二是常受水灾的人们,忌讳“泛”,更害怕黑灯瞎火的“晚泛(饭)”,即使有馍馍吃,这顿饭也得叫喝汤。直到今天,年纪大的人依旧这样说。

真是:“常遭水淹心发慌,时时处处要提放,忌讳之言不上口,吃饭也得叫喝汤”。

路不拾衣

“路不拾衣”与“路不拾遗”是两回事。黄河故道的特殊气候,使帽子和鞋子经常遗失,“风大易吹帽,沙细常遗履”,所以路上常见二物。但故道上的人,从来不拾这些东西,因为这里“穷帽子”、“愁帽子”太多,谁也不愿意把它捡起来戴在自己头上。帽子里面还有个“绿帽子”,这是骂人的,更没人要它了。至于鞋子,扔掉的都是“破鞋”,谁愿意把破鞋拎回家?另外,“鞋”与“邪”同音,就更不敢沾它了。逐渐传下来,连衣服也归纳在不拾的范围内了。

真可谓:“黄河故道鬼天气,早冷午热乱换衣,鞋帽随手丢一边,路人犯忌不拾遗”。

堂号悬门匾

在黄河故道,经常可以看到“三槐堂”“助麦堂”“精忠世家”“陇西人家”等石匾镶嵌在乡村宅院的大门上,这就是“堂号”,所谓堂号,即同姓人家的共称,三槐是王姓;陇西是李姓;精忠是岳姓,每个堂号都能说出来由。为什么要悬挂堂号匾?因为故道上的村庄,常受洪水危害,杂姓庄很多,为了显示家族的兴旺,在门上昭示出姓氏。

现在这种现象也还存在,只是数量少了,取而代之的是“家和万事兴”“紫气东来”等。

这正是:“堂号悬门上,同姓倍觉亲,荣光又耀祖,吃住不操心”。

前不栽桑,后部栽柳

桑树和柳树都是适宜黄河故道的树种之一,桑苗抗风沙,桑杆可做杈子(麦场上的工具),桑叶可养蚕,桑葚又是药材,它是故道人经济收入的主要来源。柳树的适应性极强,旱涝都不影响生长,“火烧叶亦绿,水淹根更稠”(徐聚山《淮北柳》)。但故道人有个讲究,那就是:屋前房后的宅基地上,不栽这两种树,怕得是,出门见“桑”(丧),不吉利。柳树呢?主湿,主阴,又多是坟前之物,孝子拄的引魂幡,就是柳棍做的,所以“(屋)前不栽桑,(屋)后不栽柳”。

正是:“桑柳虽都好,不能随便栽,一个语音忌,一个位置灾”。

有些风俗还在延续

有些风俗早已成为过去

身为一个地道的老砀山人

你还知道哪些砀山风俗呢?

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

加入IP合伙人(站长加盟) | 全面包装你的品牌,搭建一个全自动交付的网赚资源独立站 | 晴天实测8个月运营已稳定月入3W+

限时特惠:本站每日持续更新海量内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费无限制下载点击查看会员权益

站长微信: qtw123cn